《部编版高中-语文一轮复习-22版:过渡课 “以本为本”,依托教材感知考点PPT-文学性阅读·散文-现代文阅读-课件》是由用户上传到老师板报网,本为文库资料,大小为746.27 KB,总共有18页,格式为pptx。授权方式为VIP用户下载,成为老师板报网VIP用户马上下载此课件。文件完整,下载后可编辑修改。

- 文库资料

- 18页

- 746.27 KB

- VIP模板

- pptx

- 数字产品不支持退货

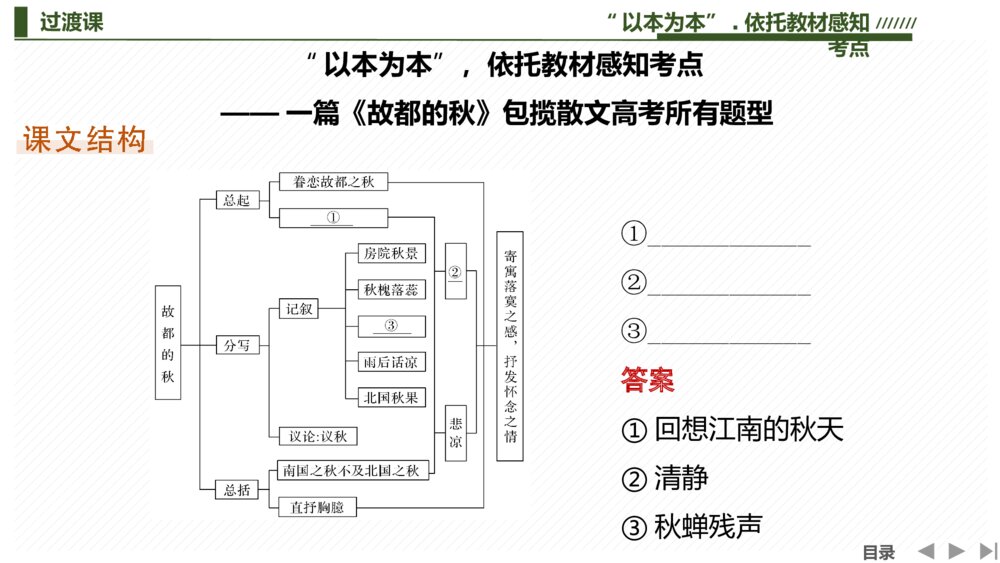

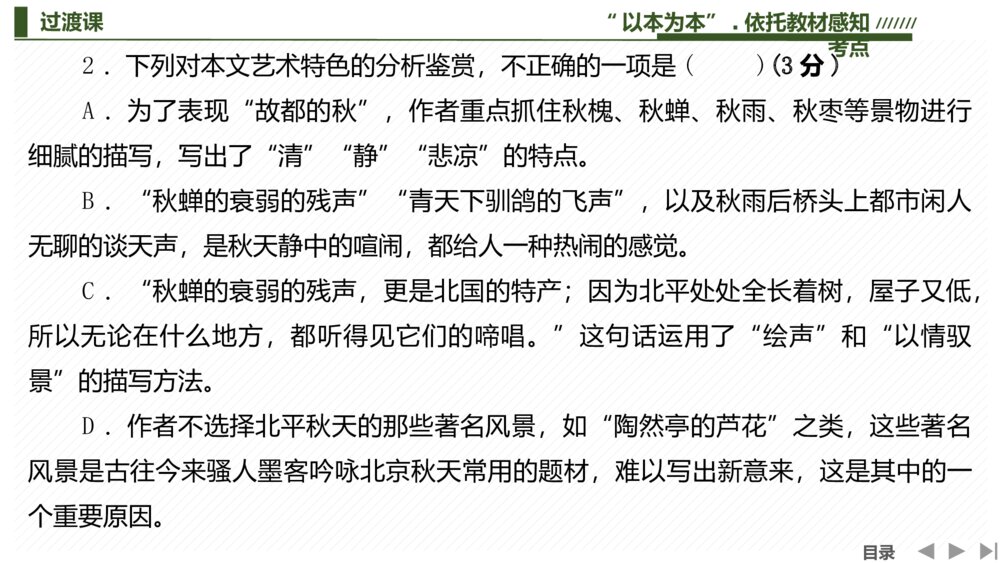

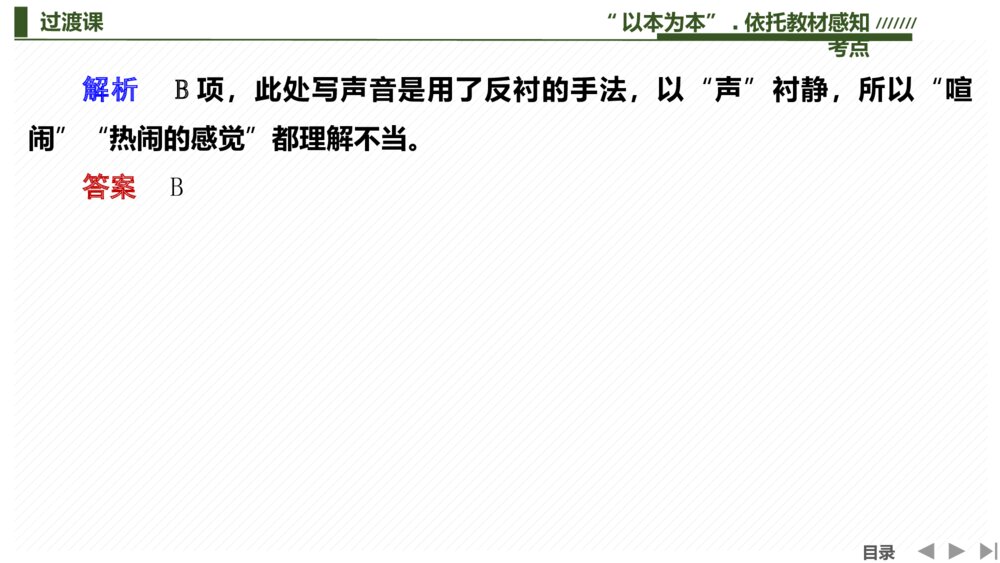

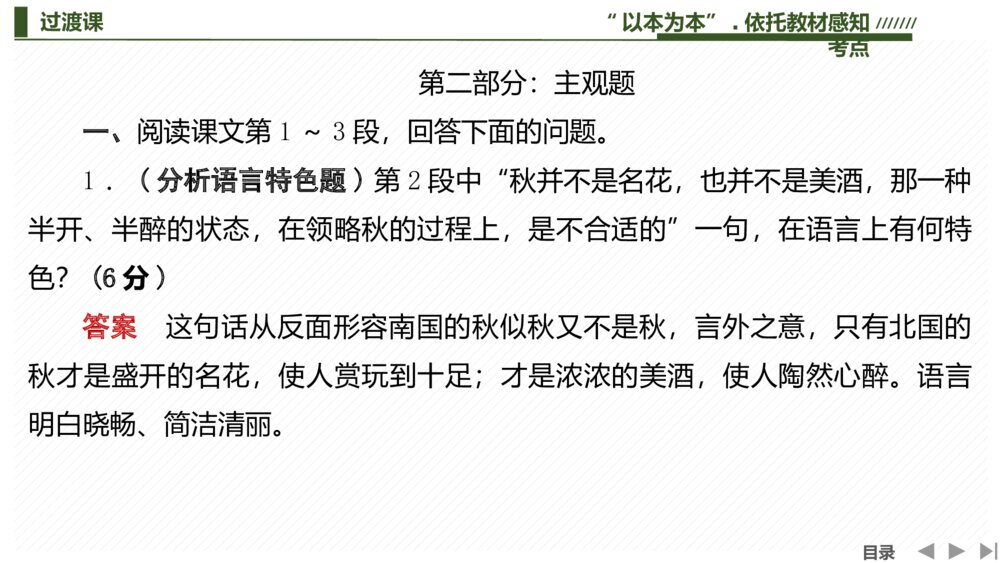

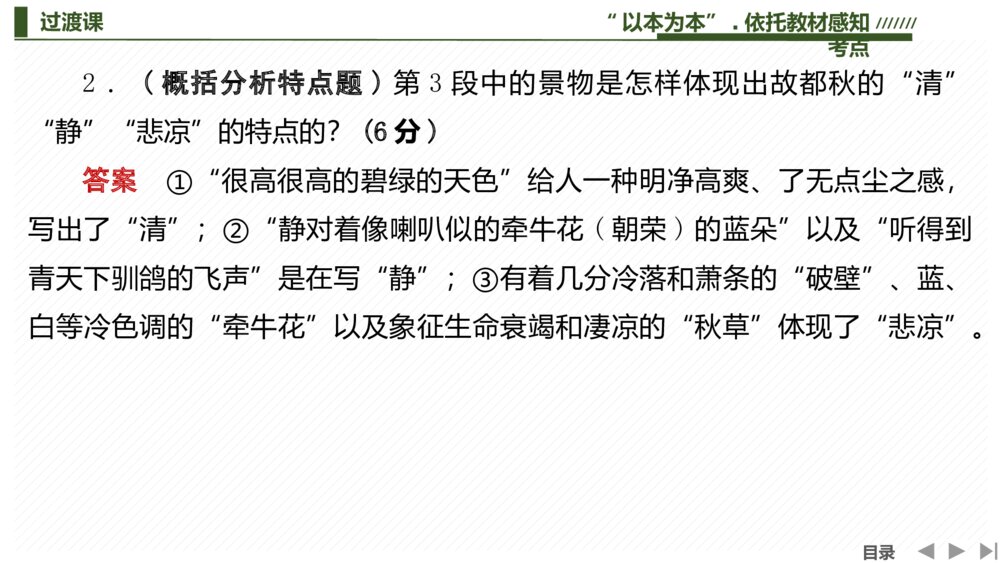

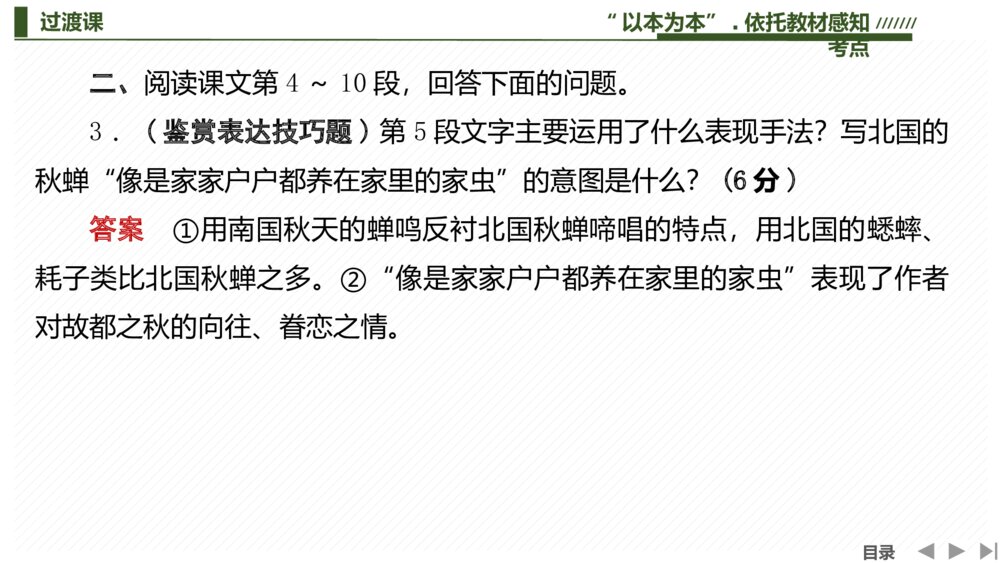

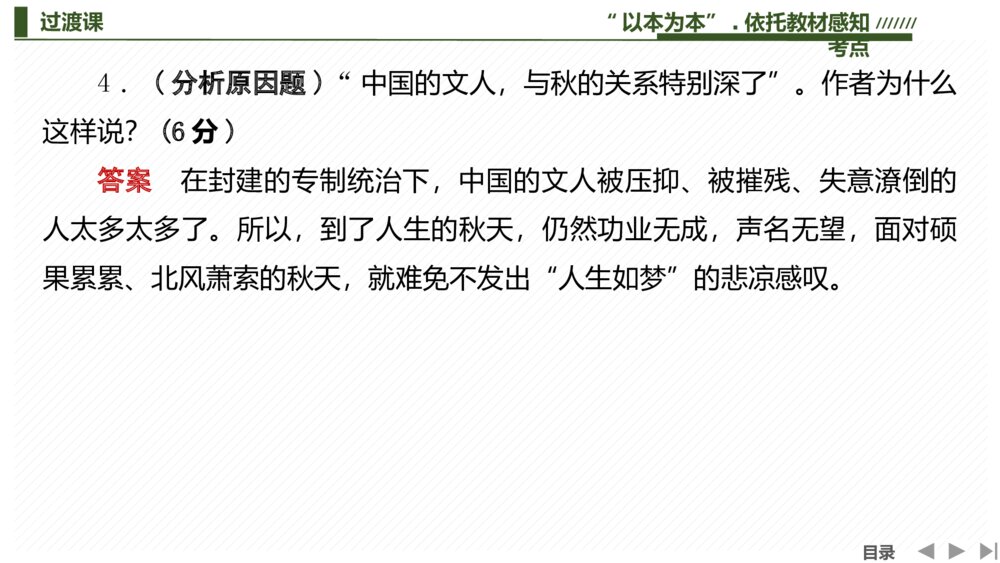

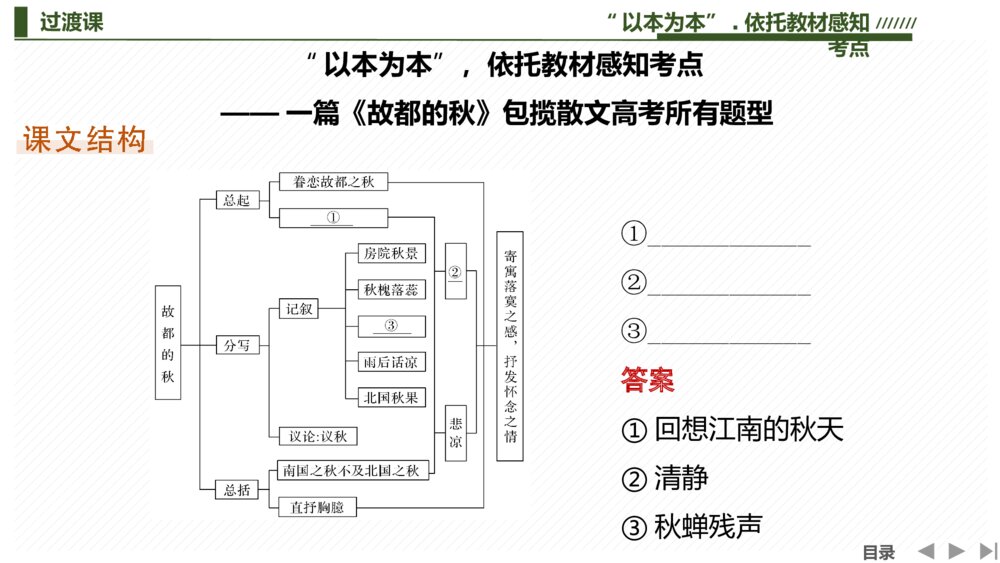

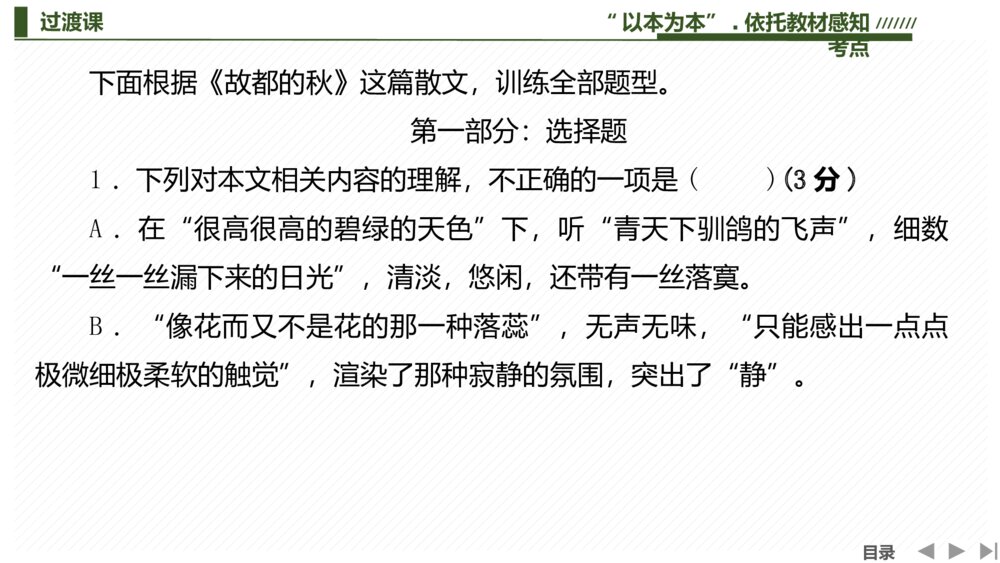

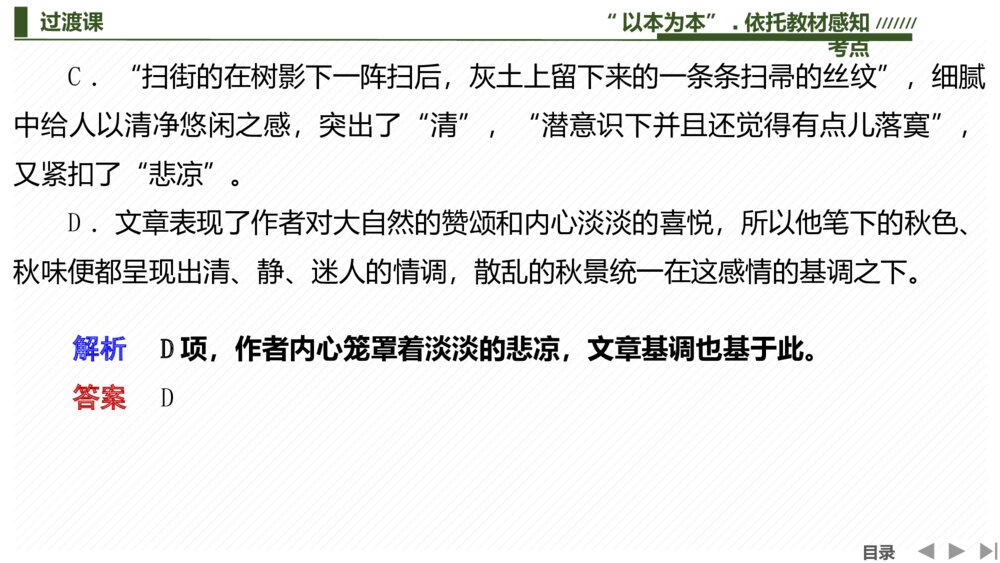

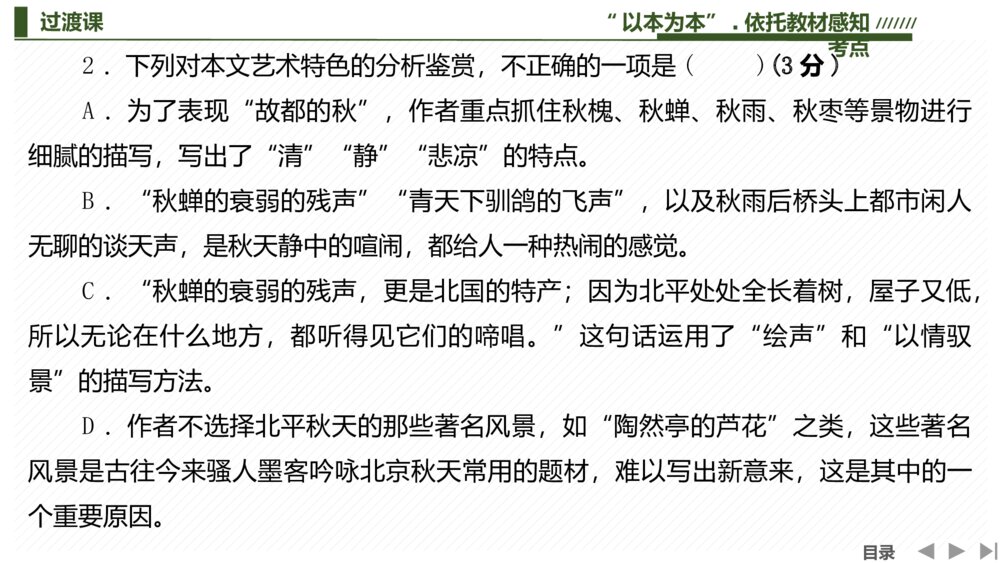

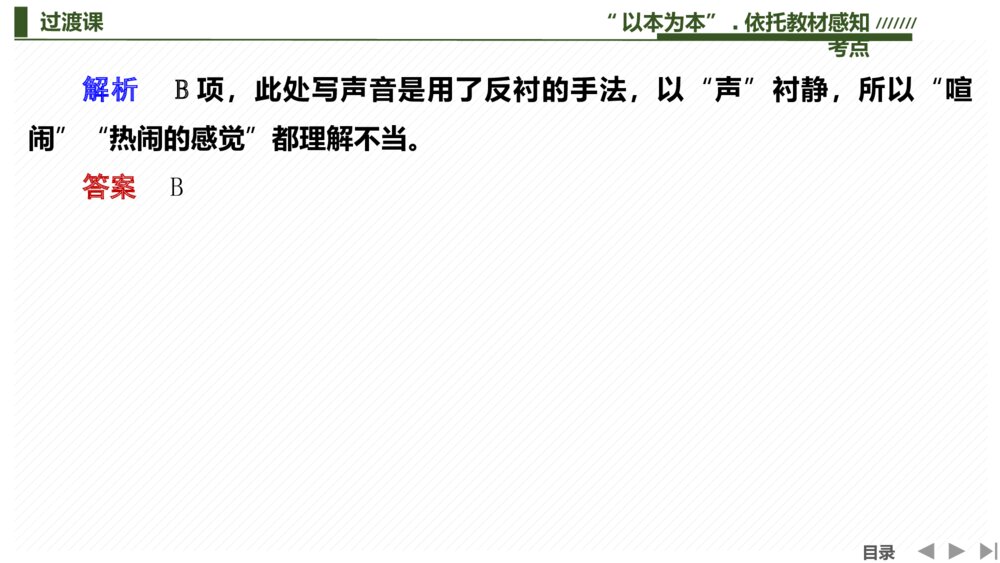

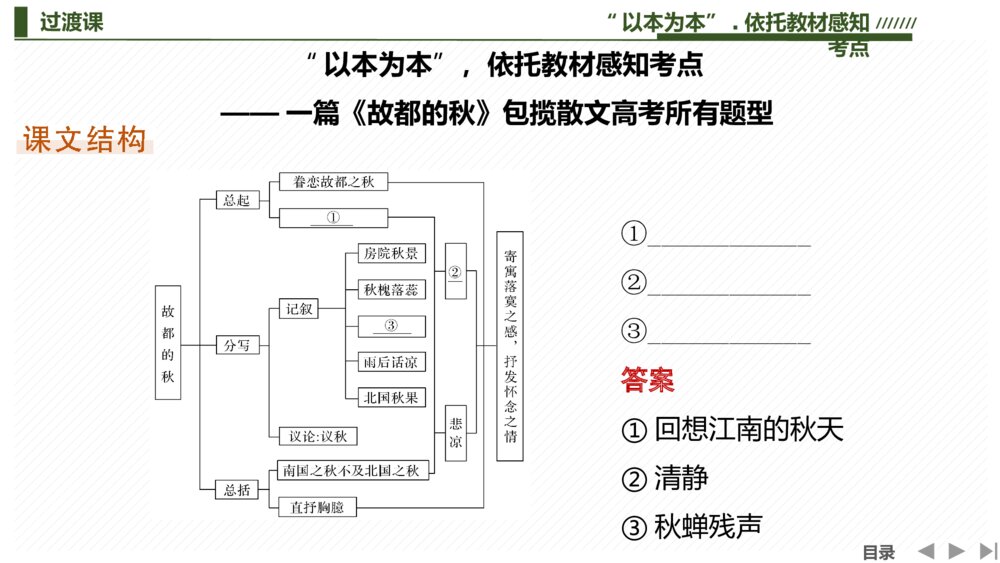

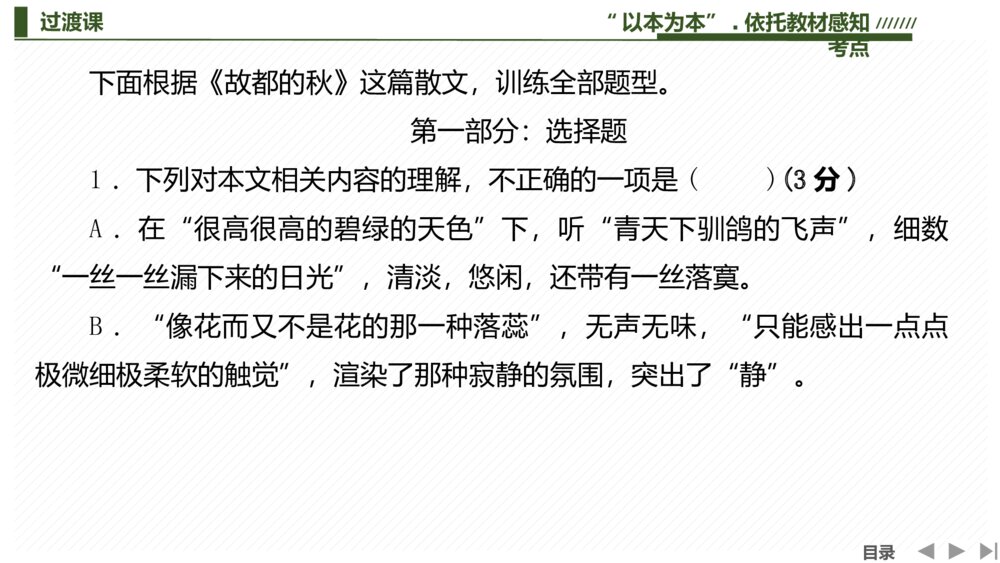

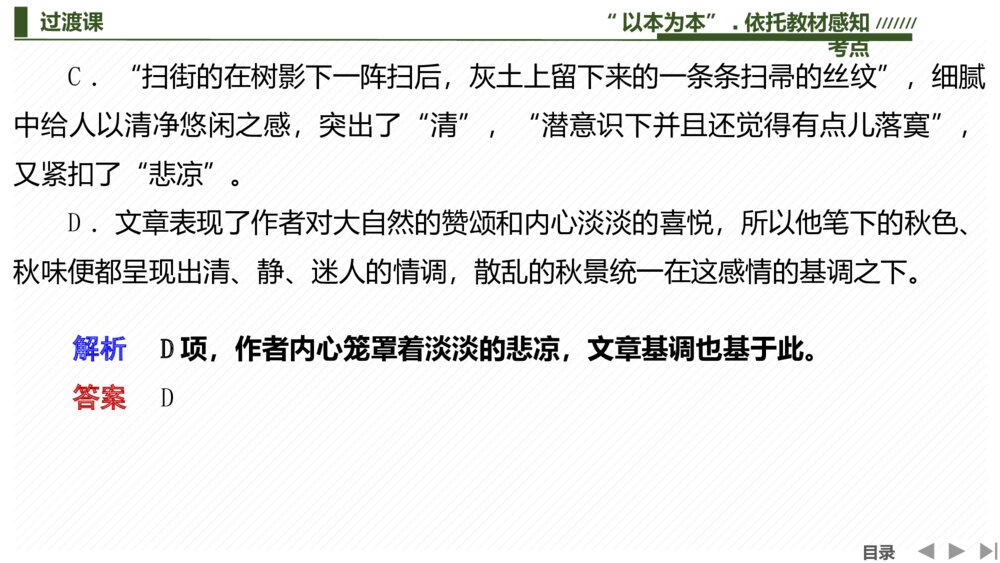

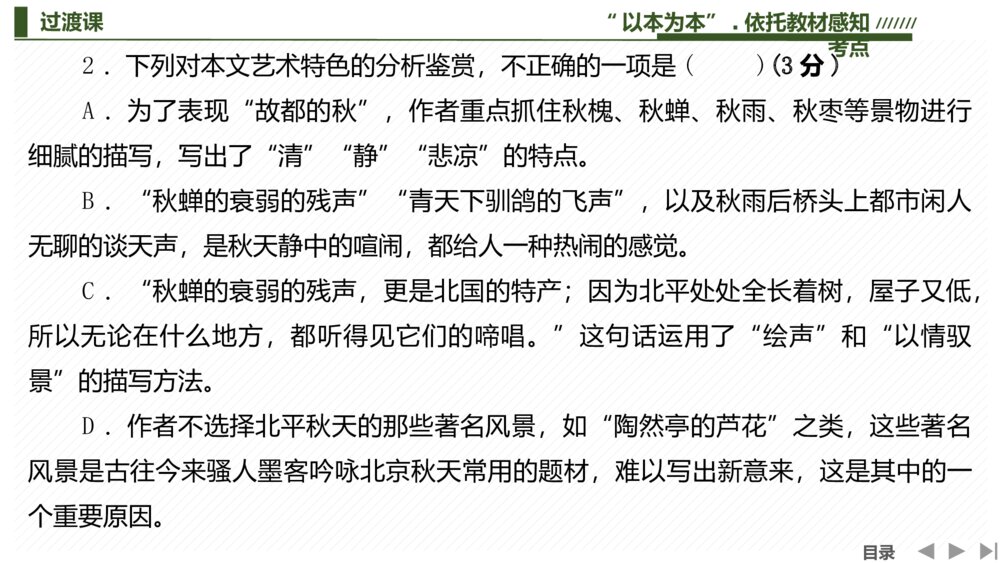

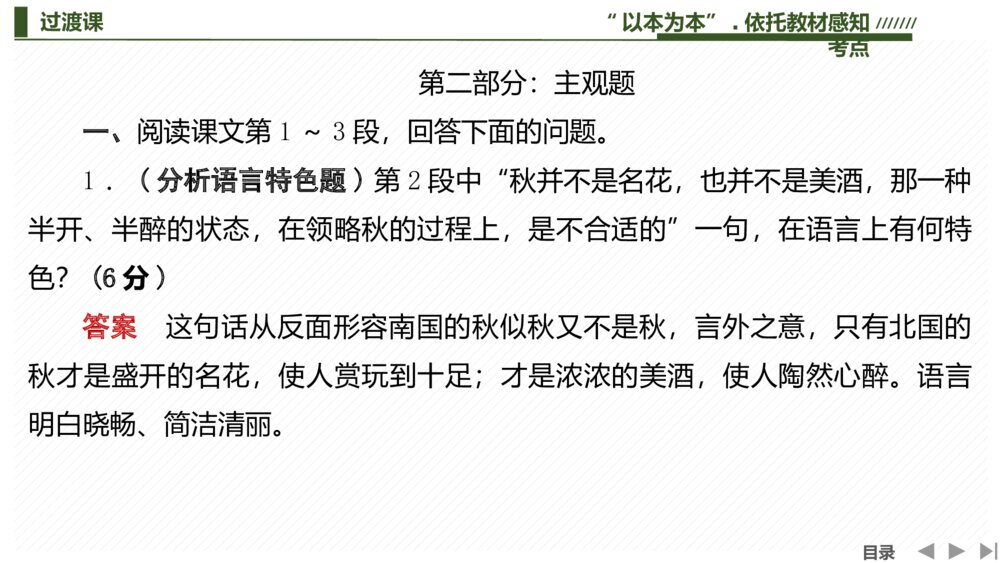

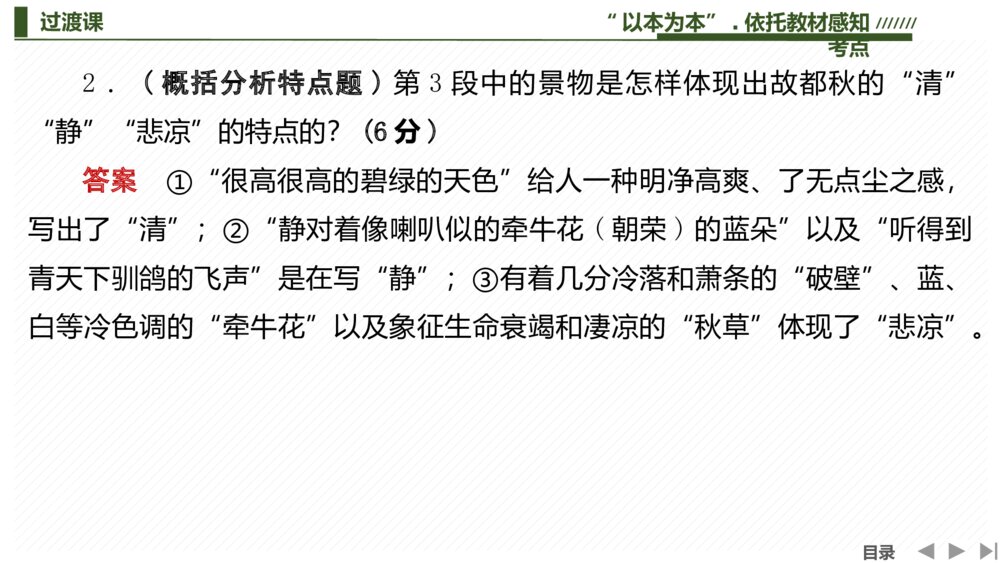

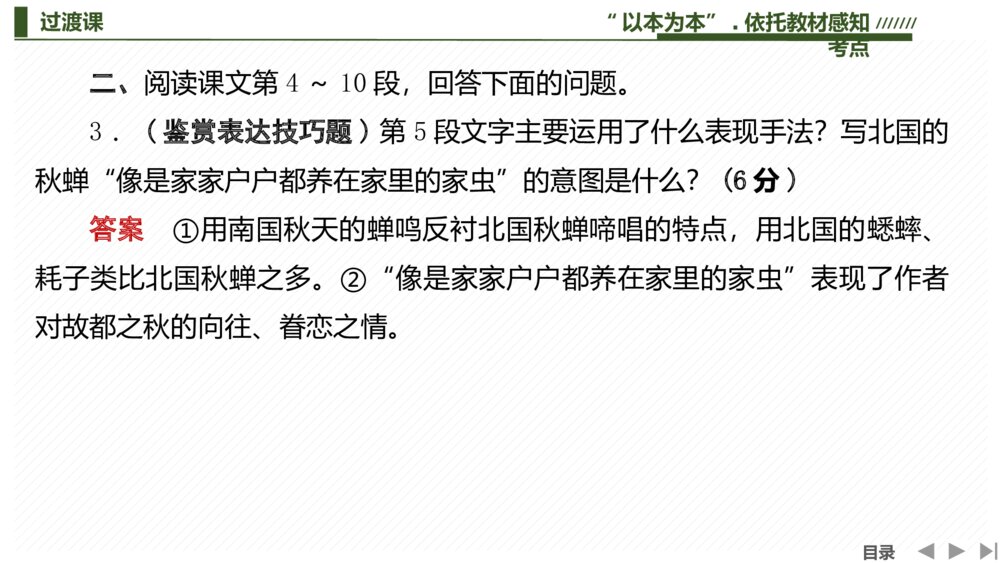

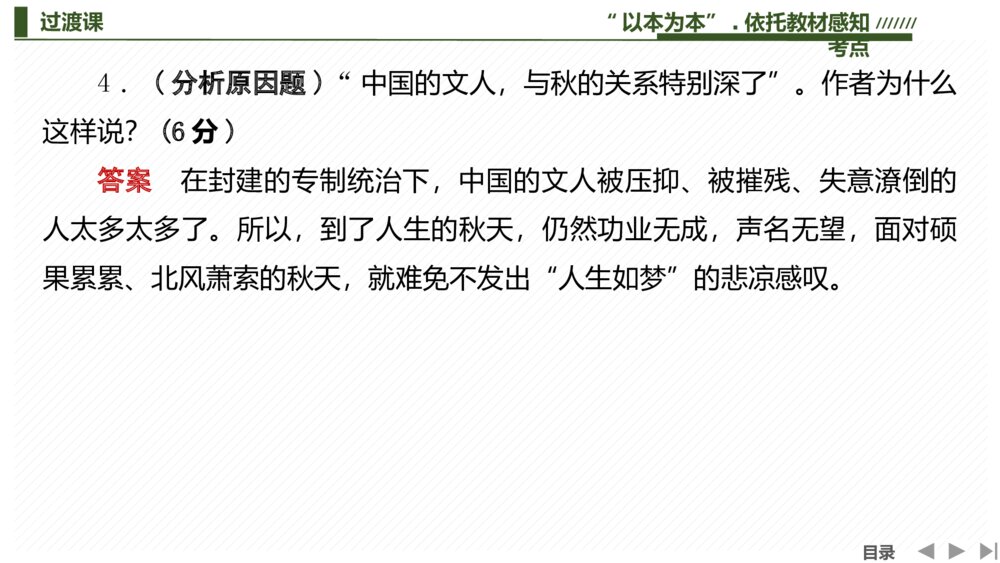

过渡课“以本为本”.依托教材感知考点目录过渡课///////“以本为本”.依托教材感知考点目录“以本为本”,依托教材感知考点——一篇《故都的秋》包揽散文高考所有题型①____________ ②____________ ③____________答案 ①回想江南的秋天 ②清静 ③秋蝉残声过渡课///////“以本为本”.依托教材感知考点目录下面根据《故都的秋》这篇散文,训练全部题型。第一部分:选择题1.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)A.在“很高很高的碧绿的天色”下,听“青天下驯鸽的飞声”,细数“一丝一丝漏下来的日光”,清淡,悠闲,还带有一丝落寞。B.“像花而又不是花的那一种落蕊”,无声无味,“只能感出一点点极微细极柔软的触觉”,渲染了那种寂静的氛围,突出了“静”。过渡课///////“以本为本”.依托教材感知考点目录解析 D项,作者内心笼罩着淡淡的悲凉,文章基调也基于此。答案 DC.“扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹”,细腻中给人以清净悠闲之感,突出了“清”,“潜意识下并且还觉得有点儿落寞”,又紧扣了“悲凉”。D.文章表现了作者对大自然的赞颂和内心淡淡的喜悦,所以他笔下的秋色、秋味便都呈现出清、静、迷人的情调,散乱的秋景统一在这感情的基调之下。过渡课///////“以本为本”.依托教材感知考点目录2.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)A.为了表现“故都的秋”,作者重点抓住秋槐、秋蝉、秋雨、秋枣等景物进行细腻的描写,写出了“清”“静”“悲凉”的特点。B.“秋蝉的衰弱的残声”“青天下驯鸽的飞声”,以及秋雨后桥头上都市闲人无聊的谈天声,是秋天静中的喧闹,都给人一种热闹的感觉。C.“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。”这句话运用了“绘声”和“以情驭景”的描写方法。D.作者不选择北平秋天的那些著名风景,如“陶然亭的芦花”之类,这些著名风景是古往今来骚人墨客吟咏北京秋天常用的题材,难以写出新意来,这是其中的一个重要原因。过渡课///////“以本为本”.依托教材感知考点目录解析 B项,此处写声音是用了反衬的手法,以“声”衬静,所以“喧闹”“热闹的感觉”都理解不当。答案 B过渡课///////“以本为本”.依托教材感知考点目录第二部分:主观题一、阅读课文第1~3段,回答下面的问题。1.(分析语言特色题)第2段中“秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的”一句,在语言上有何特色?(6分)答案 这句话从反面形容南国的秋似秋又不是秋,言外之意,只有北国的秋才是盛开的名花,使人赏玩到十足;才是浓浓的美酒,使人陶然心醉。语言明白晓畅、简洁清丽。过渡课///////“以本为本”.依托教材感知考点目录2.(概括分析特点题)第3段中的景物是怎样体现出故都秋的“清”“静”“悲凉”的特点的?(6分)答案 ①“很高很高的碧绿的天色”给人一种明净高爽、了无点尘之感,写出了“清”;②“静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵”以及“听得到青天下驯鸽的飞声”是在写“静”;③有着几分冷落和萧条的“破壁”、蓝、白等冷色调的“牵牛花”以及象征生命衰竭和凄凉的“秋草”体现了“悲凉”。过渡课///////“以本为本”.依托教材感知考点目录二、阅读课文第4~10段,回答下面的问题。3.(鉴赏表达技巧题)第5段文字主要运用了什么表现手法?写北国的秋蝉“像是家家户户都养在家里的家虫”的意图是什么?(6分)答案 ①用南国秋天的蝉鸣反衬北国秋蝉啼唱的特点,用北国的蟋蟀、耗子类比北国秋蝉之多。②“像是家家户户都养在家里的家虫”表现了作者对故都之秋的向往、眷恋之情。过渡课///////“以本为本”.依托教材感知考点目录4.(分析原因题)“中国的文人,与秋的关系特别深了”。作者为什么这样说?(6分)答案 在封建的专制统治下,中国的文人被压抑、被摧残、失意潦倒的人太多太多了。所以,到了人生的秋天,仍然功业无成,声名无望,面对硕果累累、北风萧索的秋天,就难免不发出“人生如梦”的悲凉感叹。过渡课///////“以本为本”.依托教材感知考点目录5.(分析结构思路题)作者分别从不同角度为我们描绘了秋花、秋槐、秋蝉、秋雨、秋果五幅故都秋景,那么,作者在描述上述秋景时,是有序的还是无序的?(6分)答案 作者在描述秋景时,是无序的,这正是散文形散特点的体现。作者所写的这些秋景在文中的位置并不是必然的,但是我们读起来却觉得很自然,并不觉得有什么不妥。这是因为这些景物都具有了“清、静、悲凉”的共同点,作者正是以“清、静、悲凉”这些景物的共同点把这些景物组织在一起的,这就是文章不散的“神”。过渡课///////“以本为本”.依托教材感知考点目录三、阅读课文第11、12段,回答下面的问题。6.(鉴赏表达效果题)“比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼”这句话有什么表达效果?试加以分析。(6分)答案 这句话综合运用了比喻、对比、排比的修辞手法,生动形象,饶有趣味。四个比喻多从饮食文化入手,让人从饮食中的“味”去领悟秋之“味”,从形象的“味”去品味抽象的“味”。北国之秋就像“白干、馍馍、大蟹、骆驼”,形象地写出了味烈、味深、味浓、味久的特色;而南国之秋就像“黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬”,形象地写出了味润、味浅、味淡、味短的特色。用如此丰富生动的意象令人读后回味悠长,明了于胸。过渡课///////“以本为本”.依托教材感知考点目录四、总览全文,回答下面的问题。7.(分析段落作用题)文章开头和结尾部分都写到了南国之秋,其作用是什么?(6分)答案 写南国之秋主要是为了形成对照,衬托北国秋景之美,秋味之浓,同时显示作者对故都之秋的热爱、赞美和眷恋。作者在开头部分点出北国之秋的“清”“静”“悲凉”的特点后,接着写到了江南之秋。但那里“草木凋得慢”“空气来得润”“天的颜色显得淡”“又时常多雨而少风”,因此,“秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足”。过渡课///////“以本为本”.依托教材感知考点目录在文章结尾部分,作者又写到了“南国之秋”,指出“当然是也有它的特异的地方的,譬如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷,等等,可是色彩不浓,回味不永。比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼”。这些描述,极为鲜明的对比凸显出北国之秋的秋色之美,秋味之浓,秋意之十足,饱含着作者对北国之秋的盛赞,渗透着作者对故都之秋的深深挚爱和眷恋。过渡课///////“以本为本”.依托教材感知考点目录8.(探究思想感情题)关于这篇文章的感情基调,有两种说法:有人认为是悲秋,也有人认为是颂秋。你认为呢?说说你的理由。(6分)答案 (观点一)这是作者写的一曲秋的颂歌。我们可以从文章的开头“我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这‘秋’,这故都的秋味”,还有最后的“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头”这些句子里感受到。这些句子都直接表达出作者对故都之秋的深深向往和眷恋之情。(观点二)这是作者写的一曲悲凉的颂歌。文章总的感情基调是深沉和落寞。虽然文中有些语句直接表达出了作者对故都之秋的深深向往和眷恋之情,那他为什么用这么不明快的笔调来颂秋呢?这和当时的时代背景,还有作者本人特有的忧郁气质有关。过渡课///////“以本为本”.依托教材感知考点目录9.(赏析语言的特色题)《故都的秋》表现的是“淡淡的喜悦”和“淡淡的忧郁”双重情感,所以作者在用词造句、运用技法时也体现了独特性。这种说法对吗?请结合具体的词句加以赏析。(6分)答案 ①文章在句式的使用上能够把长短句(多以短句为主)、整散句有机融合在一起,构成一种参差错落的形式美和抑扬顿挫的节奏美,起到了舒缓节奏和营造氛围的作用。如写“芦花”“柳影”“虫唱”“夜月”“钟声”的五个偏正短语的整饬的排比;“来得清,来得静,来得悲凉”的北国秋味的概括;文章后半部分中外文人学士对“秋”的那种“深沉、幽远、严厉、萧索”的感触,引导读者领略“中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底”。接着用多种句式速写“南国之秋”的特色。过渡课///////“以本为本”.依托教材感知考点目录文章正是把整散句有机结合才形成了一种既典雅又洒脱的语言风格。②文章调动多种使用语言的技法,以增强文章的表现力。综观全文,除了大量的直接描写故都的秋外,还着意以南国的秋与北方的秋相对照、烘托,烘云托月的映衬出故都秋的浓度。如把南北方秋的姿色味和意进行类比,或以正衬反,或以反显正,或肯定中见出否定,或否定中加强肯定。而“比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼”,四组对比性的比喻句,从四个角度精当地写出了南国与北国之秋的差异。作者用清新而略带忧郁的语言,紧扣“清、静、悲凉”,绘景、谱声、摄实,进而托出浓浓的秋味,一言一语无不饱含着作者热忱地爱故都、爱故都的人民、爱故都的秋天的感情。本节内容结束THANKS目录