《《兼爱》高中语文选择性必修上册PPT教学课件(第二单元)》是由用户上传到老师板报网,本为文库资料,大小为958.48 KB,总共有26页,格式为pptx。授权方式为VIP用户下载,成为老师板报网VIP用户马上下载此课件。文件完整,下载后可编辑修改。

- 文库资料

- 26页

- 958.48 KB

- VIP模板

- pptx

- 数字产品不支持退货

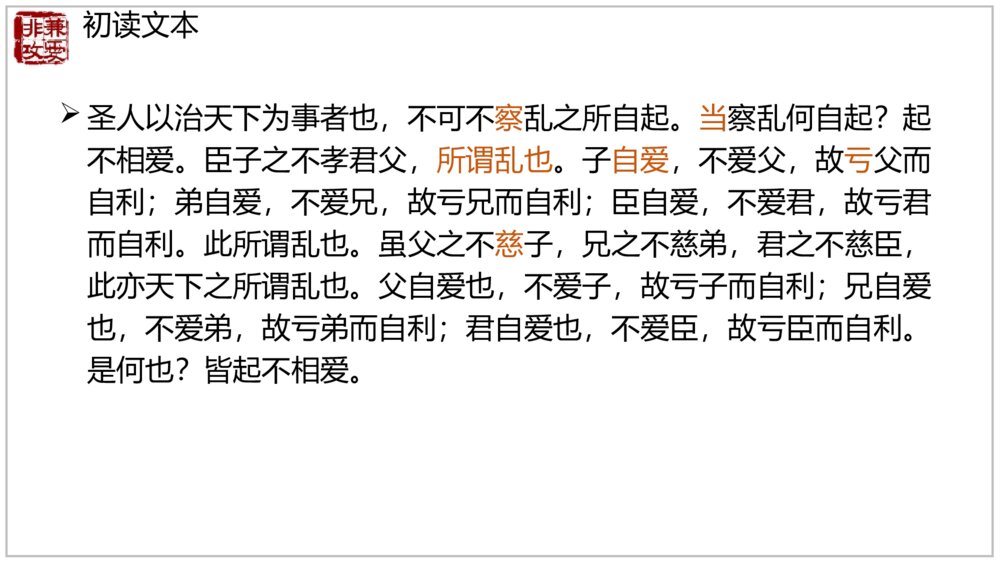

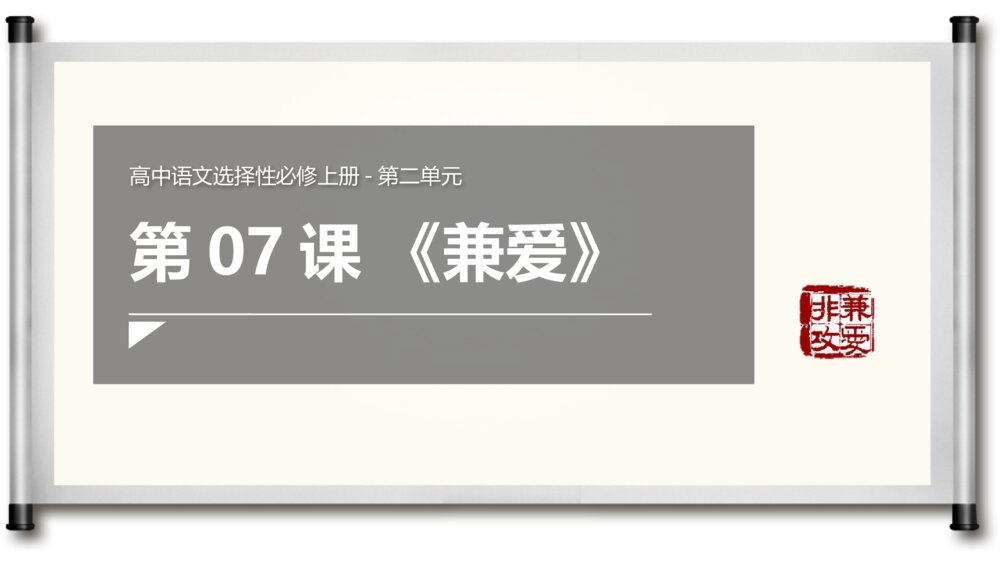

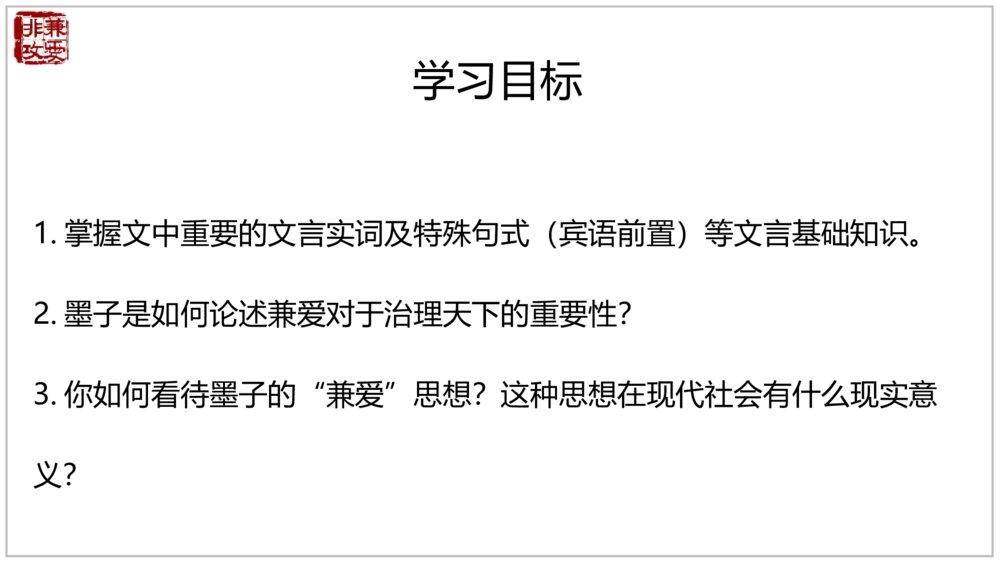

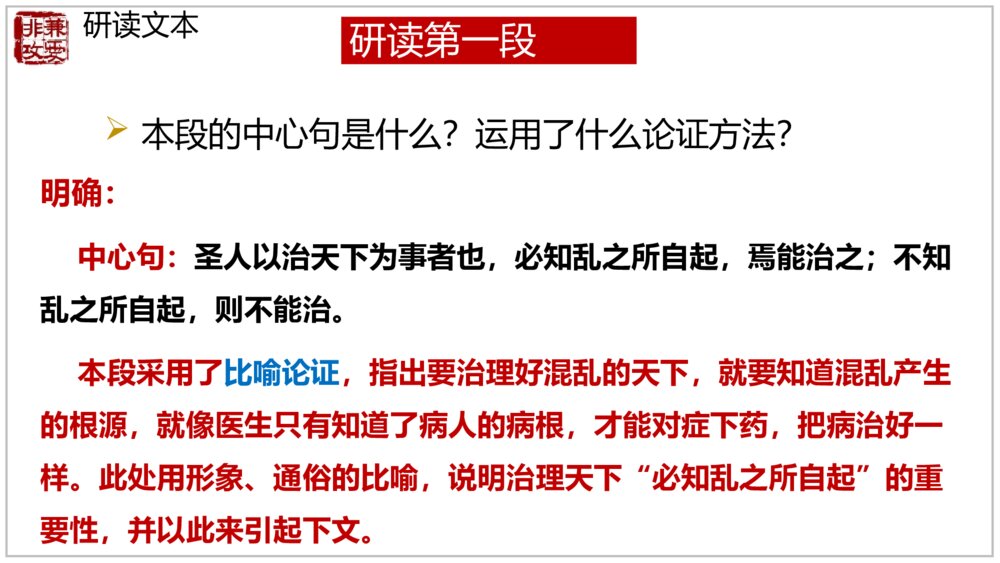

高中语文选择性必修上册-第二单元第07课《兼爱》学习目标1.掌握文中重要的文言实词及特殊句式(宾语前置)等文言基础知识。2.墨子是如何论述兼爱对于治理天下的重要性?3.你如何看待墨子的“兼爱”思想?这种思想在现代社会有什么现实意义?墨子,名翟,春秋末期战国初期人。宋国贵族目夷的后裔,曾担任宋国大夫。中国古代思想家、教育家、科学家、军事家,墨家学派创始人和主要代表人物。墨子曾经从师于儒者,学习孔子之术,称道尧舜禹,学习《诗》、《书》、《春秋》等儒家典籍。但后来逐渐舍掉儒学,形成自己的墨家学派。墨子是墨家学说的创立者,提出了“兼爱”“非攻”“尚贤”“尚同”等观点。墨家在先秦时期影响很大,与儒家并称“显学”。战国时期的百家争鸣,有“非儒即墨”之称。墨子其人《墨子》其书墨子弟子根据墨子生平事迹的史料,收集其语录,编成了《墨子》一书,该书由墨子自著和弟子记述墨子言论两部分组成。该书提倡兼爱、非攻、尚贤、尚同、天志、明鬼、非命、非乐、节葬、节用,涉及哲学、逻辑学、军事学、工程学、力学、几何学、光学,先秦的科学技术成就大都依赖《墨子》以传。现存《墨子》一书,宋朝多散佚。至清代编《四库全书》时,仅存五十三篇。文章由小及大、连类比譬、逐层推理,典型如《非攻》。语言质朴无华,造句遣词口语化。春秋战国时期是中国社会的大转型、大变革时期。在那个礼崩乐坏、王权衰败、诸侯争锋的时代,旧的政治、经济秩序乃至社会伦理秩序渐趋崩解,而新的政治经济秩序和社会伦理秩序尚未完全建立起来,一切都处在剧烈的变革之中。广大劳动人民饱受战乱之苦,极度渴望过上安定太平的生活。墨子对现实生活给予积极的关注与思考,认为一切的灾难和邪恶都是人们不相爱带来的恶果,提出了“兼爱”“非攻”等主张,站在平民的立场上坚决地维护劳动人民的生存与安危。背景探寻①兼爱非攻。所谓“兼爱”是要求君臣、父子、兄弟都要兼相爱,“爱人若爱其身”,并认为社会上出现强执弱、富侮贫、贵傲贱的现象,是因为天下人不相爱所致。②天志明鬼。宜扬天命鬼神的迷信思想是墨家的—大特点。③尚同尚贤。尚同是要求百姓上同于天子。墨子认为,国君是国中贤者,百姓应以君上之是非为是非。他还认为上面了解下情也很重要,因为只有这样才能赏善罚暴。尚贤是要求君上任用贤者而废抑不肖者。④节用。节用是墨家非常强调的一种观点,他们抨击君主、贵族的奢侈浪费,尤其反对儒家看重的久丧厚葬之欲。认为君主、贵族都应像古代大禹一样,过着极为俭朴的生活。墨子思想《兼爱》有上、中、下三篇,这里选的是上篇。“兼爱”是墨子最根本、最核心的思想,其本质是要求人们爱人如己,彼此之间不要存在血缘与等级差别的观念。兼爱还表现在大国不侵略小国,国与国之间无战事,和平共处。墨子认为社会动乱的原因就在于人们不能兼爱,人们只有通过“兼相爱,交相利”才能达到社会安定的状态。这种理论具有反抗贵族等级观念的进步意义,但同时也带有强烈的理想色彩。文题解读圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。譬之如医之攻人之疾者然:必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。治乱者何独不然?必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则弗能治。译文:圣人是以治理天下为职业的人,必须知道混乱从哪里产生,于是能对它进行治理。如果不知道混乱从哪里产生,就不能进行治理。这就好像医生给人治病一样,必须知道疾病产生的根源,才能进行医治。如果不知道疾病产生的根源,就不能医治。治理混乱又何尝不是这样,必须知道混乱产生的根源,才能进行治理。如果不知道混乱产生的根源,就不能治理。初读文本本段的中心句是什么?运用了什么论证方法?研读第一段明确:中心句:圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之所自起,则不能治。本段采用了比喻论证,指出要治理好混乱的天下,就要知道混乱产生的根源,就像医生只有知道了病人的病根,才能对症下药,把病治好一样。此处用形象、通俗的比喻,说明治理天下“必知乱之所自起”的重要性,并以此来引起下文。研读文本圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起?起不相爱。臣子之不孝君父,所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利。此所谓乱也。虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也?皆起不相爱。初读文本译文:圣人是把治理天下作为职业的人,不可不考察混乱产生的根源。尝试考察混乱从哪里产生呢?根源在于人与人不相爱。臣与子不孝敬君和父,就是所谓乱。子女爱自己而不爱父亲,因而损害父亲以自利;弟弟爱自己而不爱兄长,因而损害兄长以自利;臣下爱自己而不爱君上,因而损害君上以自利,这就是所谓混乱。反过来,即使父亲不慈爱儿子,兄长不慈爱弟弟,君上不慈爱臣下,这也是天下的所谓混乱。父亲爱自己而不爱子女,所以损害子女以自利;兄长爱自己而不爱弟弟,所以损害弟弟以自利;君上爱自己,而不爱臣下,所以损害臣下以自利。这是为什么呢?都是起于不相爱。虽至天下之为盗贼者,亦然。盗爱其室,不爱异室,故窃异室以利其室;贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也?皆起不相爱。虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家;诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。初读文本译文:即使在天底下做盗贼的人,也是这样。盗贼只爱自己的家,不爱别人的家,所以盗窃别人的家以利自己的家;盗贼只爱自身,不爱别人,所以残害别人以利自己。这是什么原因呢?都起于不相爱。即使卿大夫互相侵扰封地,诸侯互相攻伐封国,也是这样。大夫各自爱自己的封地,不爱别人的封地,所以侵扰别人的封地以利他自己的封地;诸侯各自爱他自己的封国,不爱别人的封国,所以攻伐别人的封国以利他自己的封国。天下的乱事,全部都在这里了。研读第二段研读文本本段的中心句是什么?明确:中心句:当察乱何自起?起不相爱。《兼爱》中,在墨子看来,“天下之乱”有哪些?是如何产生的?明确:墨子认为,臣子之不孝君父,子亏父而自利,弟亏兄而自利,臣亏君而自利,此所谓乱;父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,这也是乱;贼人以利其身,是乱;大夫之相乱家,诸侯之相攻国,是乱。即:父子不慈孝,兄弟不和调,君臣不惠忠,人与人相贼,大夫与大夫相篡,诸侯与诸侯相攻。这些乱象产生的原因是“起不相爱”。研读第二段研读文本察此何自起?皆起不相爱。若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?视弟子与臣若其身,恶施不慈?故不孝不慈亡。犹有盗贼乎?视人之室若其室,谁窃?视人身若其身,谁贼?故盗贼有亡。犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎?视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻?故大夫之相乱家,诸侯之相攻国者有亡。若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。初读文本译文:考察它从哪里产生呢?都起于不相爱。假若天下都能相亲相爱,爱别人就像爱自己,还能有不孝的人吗?看待父亲、兄弟和君上像自己一样,怎么会做出不孝的事呢?还会有不慈爱的人吗?看待弟弟、子女与臣下就像看待自己一样,怎么会做出不慈爱的事呢?所以不孝不慈的现象都没有了。还有偷窃和劫夺财物的人吗?看待别人的家如同自己的家一样,谁还会偷窃?看待别人如同自己一样,谁还会劫夺财物?所以偷窃和劫夺财物的人又没有了。还有大夫互相侵扰封地,诸侯互相攻伐封国的吗?看待别人的封地就像自己的封地一样,谁还会发动祸乱?看待别人的封国就像自己的封国,谁还会发动攻伐?所以大夫互相侵扰封地,诸侯互相攻伐封国的现象都没有了。假若天下的人都相亲相爱,封国与封国不互相攻伐,封地与封地不互相侵扰,偷窃抢劫没有了,君臣父子间都能孝敬慈爱,像这样天下也就安定了。本段的中心观点是什么?运用了哪些论证方法?明确:中心观点:若使天下兼相爱,则天下治。 研读第三段研读文本运用假设论证,说明了“天下兼相爱,则天下治”的观点。故圣人以治天下为事者,恶得不禁恶而劝爱?故天下兼相爱则治,交相恶则乱。故子墨子曰不可以不劝爱人者,此也。译文:所以圣人既然是以治理天下作为自己的事务的人,怎么能不禁止互相仇恨而鼓励相爱呢?因此天下的人相亲相爱天下就会安定,互相仇恨则会发生祸乱。所以子墨子说不能不鼓励爱别人,启发就在此。初读文本明确:结论为:故天下兼相爱则治,交相恶则乱。即统治者要鼓励人与人相亲相爱。研读第四段研读文本本文的结论是什么?文章开篇提出要治理好天下的混乱必须要知道混乱产生的源头,就像医生要知道病人的病根才能对症下药,把病治好一样。接着指出天下混乱产生的原因是人们不相爱。文章的论述从父子、兄弟、君臣之间的不相爱,到盗贼横行,再到大夫互相侵害、诸侯互相攻伐,分层论述乱“起不相爱”的观点。然后,在分析问题的基础上,提出解决问题的办法,即“使天下兼相爱”。最后归纳论点“兼相爱则治,交相恶则乱”,肯定结论,总结全文。墨子是如何论述兼爱对于治理天下的重要性?行文思路“”你如何看待墨子的兼爱思想?这种思想在现代社会有什么现实意义?“”墨子的兼爱思想是一种高标准的理想社会的道德观,它之所以在战国时期没有被统治阶级采纳,是因为其太过理想化,既不符合统治阶级的等级特权思想的要求,也不符合当时广大社会成员普遍的思想水平,脱离了当时的经济基础和客观现实,幻想跨越阶级之间的利益差别而实现不同阶级之间的矛盾调和,这种道德模式实质上是一种美好的幻想。“”当今时代在呼唤爱人的伦理道德,且社会主义社会是人人平等的社会,“”推行墨子的兼爱思想具有现实的可能性。社会中的每个人都需要爱,人与人之间也需要相互关爱。但是,随着我国市场经济的发展,物质财富日益增加,人与人之间的感情却日渐淡化,人们遇事大多是先为自己打算,只自爱而不爱人,爱物胜过爱人,有的人甚至做出损人利己的事情。加强社会中的道德建设,应从墨子这里“”批判地吸收关于爱人的伦理思想,弘扬“”“”兼爱的传统美德,让兼爱思想大放光芒。1.文辞平实质朴。文章质朴充实,不重文采。文辞不加修饰,浅近通俗,重在以理服人。说理具有严密的逻辑力量,论辩一气呵成,气势非凡。2.层层深入,逻辑性强,条理井然。本文先指出议论的焦点:“圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起”;然后从三个方面分别论述乱“皆起不相爱”;再通过假设指出,如果“天下兼相爱”,“则天下治”;最后得出结论:“天下兼相爱则治,交相恶则乱。”论辩一气呵成,富于说服力与逻辑力量。本文的写作特色:“意质语显,逻辑清晰”,试结合文本进行分析。墨子提出的“兼爱”是指一方对另一方的付出,包含平等、博爱与相互友爱的意思。墨子认为,要让不平等的双方彼此产生爱,必定是高贵的、强盛的一方将理解、宽容以及援助更多地给予卑贱的、弱小的一方,让卑贱一方的生活处境得到改善。因此,“兼爱”的目的很明确,就是要努力做到出身高贵的爱护出身低贱的,强大的爱护弱小的。“兼爱”实质是反映贫弱者的心声,带有鲜明的平民色彩。小结结束